Kleine Porenscheibe, Großsporige Porenscheibe

Poronia erici Lohmeyer & Benkert 1988

Synonyme:

keine

Taxonomie:

Ascomycota => Sordariomycetes => Xylariales => Xylariaceae => Poronia

Makroskopische Beschreibung:

Fruchtkörper ein kissenförmiges Stroma von 4-6mm Breite, darin eingesenkt befinden sich 0,4-0,7mm große, schwarze Perithezien, welche durch schwarze, etwas hervorragende Mündungen auf der weißen Stromaoberfläche sichtbar sind; Stroma außen dunkelbraun bis schwarzbraun, innen weiß, von biegsamer Konsistenz, ohen deutlichen Stiel direkt dem Substrat aufsitzend oder etwas eingesenkt.

Mikroskopische Beschreibung:

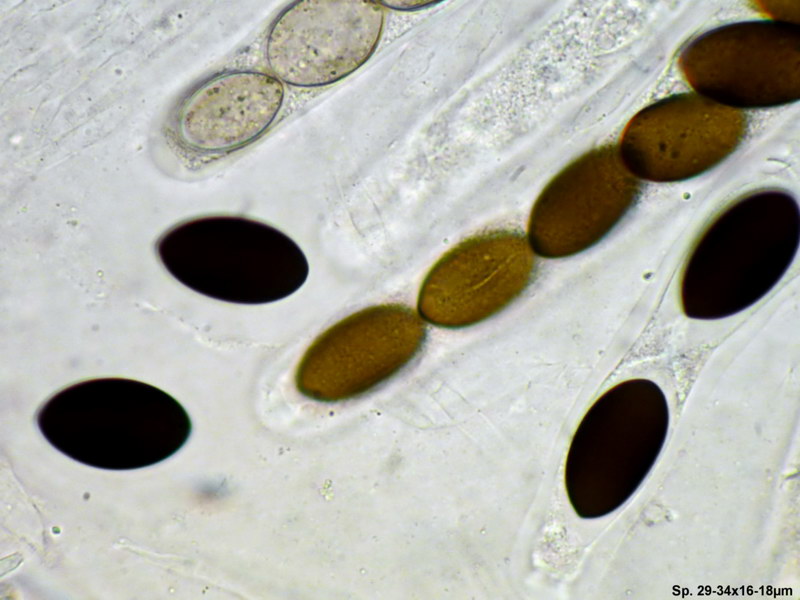

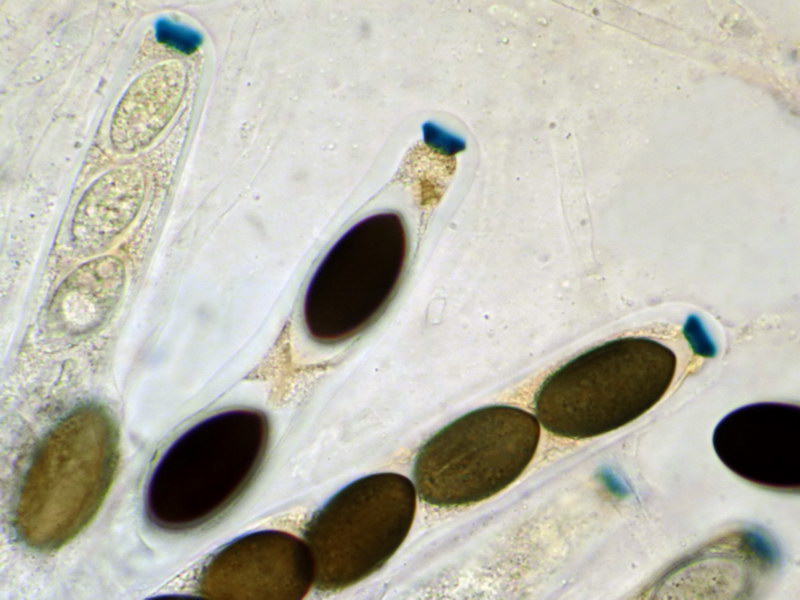

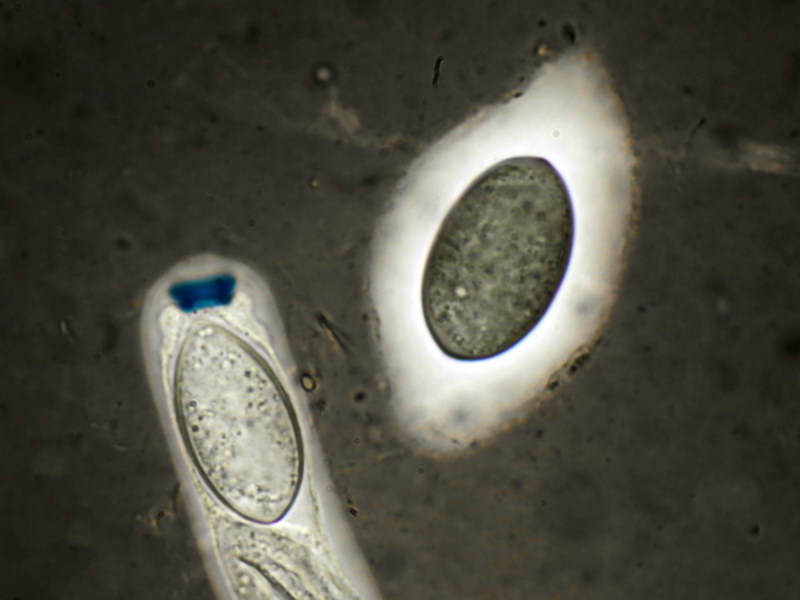

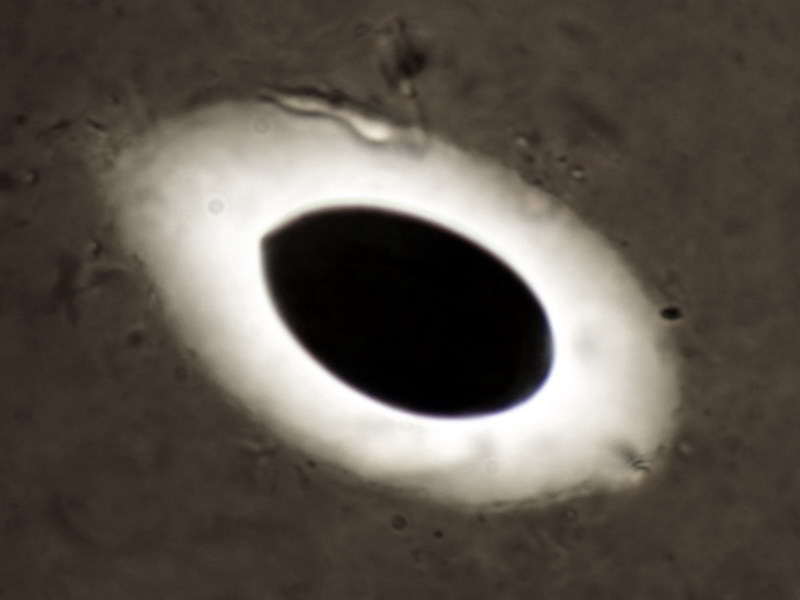

Sporen 29-34x16-18 µm, elliptisch mit leicht zuspitzenden Enden, glatt, jung hyalin, dann grünlich, dann schwarz, mit unvollständig durchgehender Keimspalte, mit bis zu 10 µm dicker Schleimhülle, die zu den Polen hin zipfelartig zuspitzt. Asci 200-240x20-25 µm, 8sporig, zylindrisch, kurzstielig, Sporen uniseriat, auf Lugol (IKI) positiv (blau) reagierend, Apikalapparat umgedreht trapezförmig, etwa bis 3-4 µm hoch und 5-7 µm breit.

Ökologie:

An trockenen, sonnenexponierten Stellen auf Pferdedung, nach Originalbeschreibung von Lohmeyer&Benkert 1988 auf Kaninchendung in küstennahen Trockenrasen, gerne gesellig erscheinend.

Untersuchter Fund:

MTB 4524/2 östlich Scheden, Kr. Göttingen 12.II.2014, an mehrere Wochen alten Kotballen von Island-Ponys auf einem Kalkmagerrasen, leg. G. Schier & S. Pflum, det. T. Lohmeyer.

Literatur:

Lohmeyer & Benkert 1988: Poronia erici - eine neue Art der Xylariales (Ascomycetes), in: Z. Mykol. 54(1): 93-102.

Dank:

Ich bedanke mich bei Nobi für die Zusendung dieser sehr interessanten Art. Wie ich schon sagte, jeder bedeutende Ascomycetenfund wird früher oder später auf meinem Tisch landen, dafür setze ich mich ein

Bilder:

![]()