Liebes Pilzforum,

immer dieser Mikroskop-Kram, wird sich der eine oder andere denken. Und immer diese Leute, die irgendwie nicht aufhören können, durch so ein Ding zu gucken, was auch immer sie da zu sehen glauben. Manche Pilzgattungen sind nur für die Speisepilzler geeignet, manche eben nur für die Mikroskopiker. Und dann gibt es einige, die für beide interessant sein dürften: Die Milchlinge, Lactarius. Ich weiß ich weiß, die kennt ihr alle schon, sie werden häufig gefunden und stehen an jeder Ecke hinter jedem Baum. Sobald man sie überbricht, was natürlich mit einem hörbaren Knacken und ganz frei von Fasern zu geschehen hat, geben sie eine Milch ab, die glasklar, weiß, gelb, rot, graugrünlich oder violett sein kann (beim nordamerikanischen L. indigo sogar blau), oder sich sogar nach Kontakt mit der Luft nach einigen Sekunden bis Minuten umfärbt (z.B. von weiß auf "korallenrot").

Man schätzt die Anzahl der bei uns heimischen Milchlinge auf etwa 80. Manche nehmen da kleinere, manche größere Zahlen. Jetzt könnte man natürlich wieder ausführen, warum die Zahlen nicht so genau sind. Ich gehe jetzt mal hin und zähle einfach die Milchlinge, die im Verbreitungsatlas von Krieglsteiner (1991) angeführt und als definitiv in Deutschland vorkommend verzeichnet sind: 81. Ganze 9 Jahre später gibt der Band 2 der Großpilze Baden-Württembergs schon "ca. 85" an. Beschränken wir uns also darauf, dass wir bei uns zwischen 80 und 90 Arten finden können.

Allen Arten gemeinsam sind die sog. Lactiferen, das sind spezielle Hyphen im Fruchtkörper, die nur dafür da sind, den milchartigen Saft im gesamten oberirdischen Teil des Pilzes zu verteilen. Sobald der Fruchtkörper angebrochen wird, brechen diese Hyphen und geben die bekannte Flüssigkeit ab. Sie gehören taxonomisch zu den Sprödblättlern, weil ihre Zellen nicht hyphig, also fädig sind, sondern kugelig. Das erklärt nicht nur die käseartig glatten Bruchstellen, sondern auch die splitternden Lamellen.

Die Milchlinge sind allerdings nicht die einzigen Pilzarten, die einen Milchsaft abgeben. Vergleiche auch Arten der Gattung Helmling (Mycena), u.a. M. galopus (weiß), M. haematopus (rot) oder M. crocata (orange). Die Stiele brechen zuweilen auch mit einem kleinen Knacken über, doch die Struktur dieser Pilze ist klar hyphig.

Gewöhnlich gibt es bei allen Organismen noch zwischen den taxonomischen Stufen der "Gattung" und der "Art" noch weitere, dazu zählen die "Untergattungen". Bei den Milchlingen haben wir folgende:

a) Piperites

b) Russularia

c) Rhysocybella

d) Plinthogalus

e) Lactifluus (eigene Gattung mit z.T. pleurotoiden Arten!)

f) Lactarius

Also zählen wir 5 echte Untergattung und eine abgespaltene, zu einer eigenen Gattung erhobenen Untergattung (DNA-Belege, siehe dazu auch Mycotaxon 118 und 119 für die Neukombinationen).

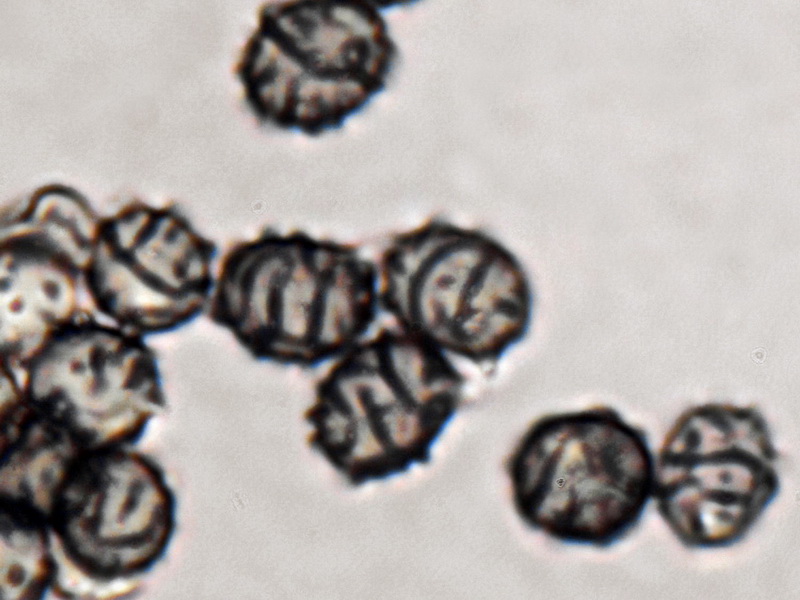

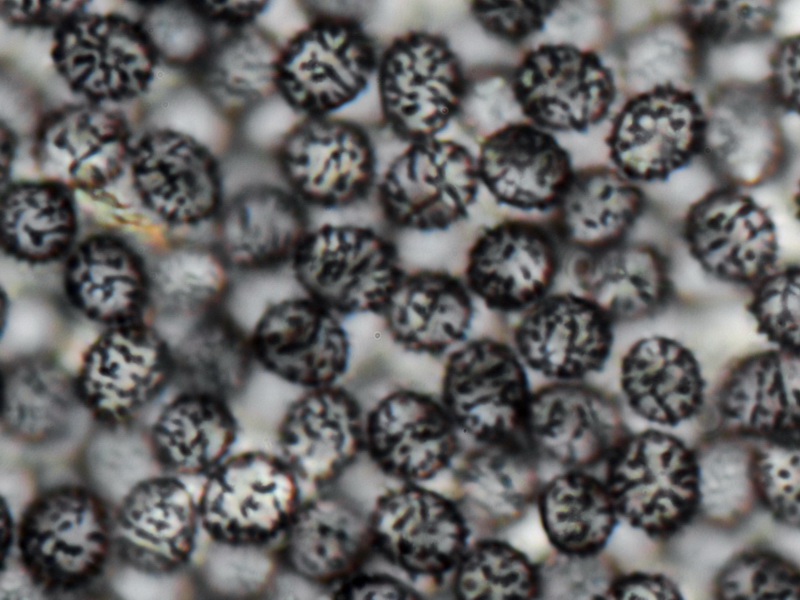

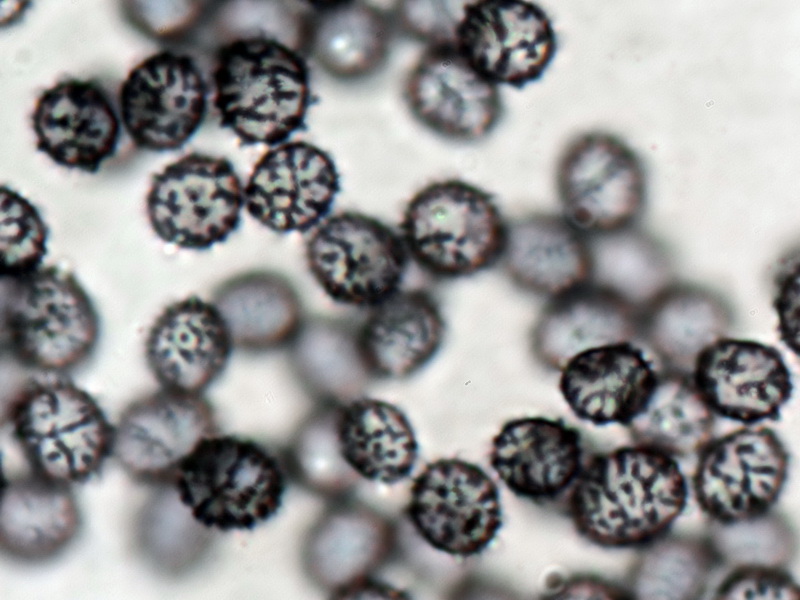

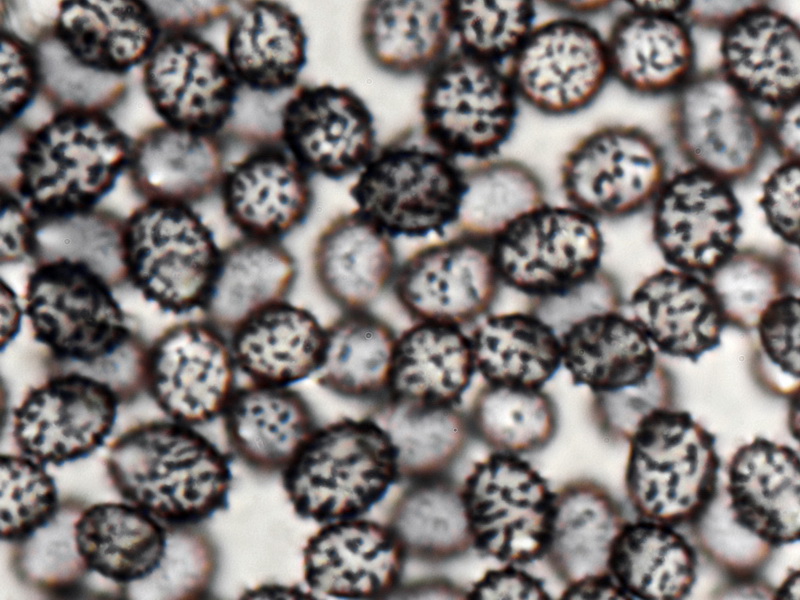

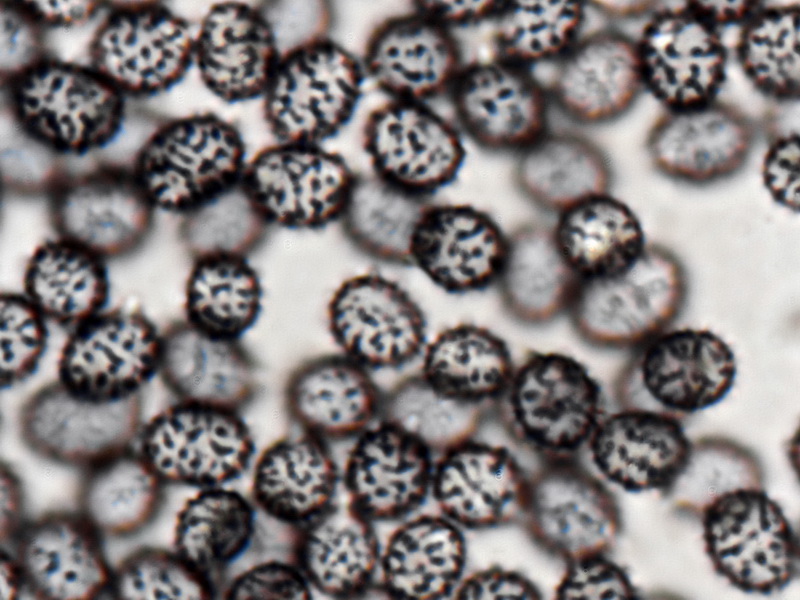

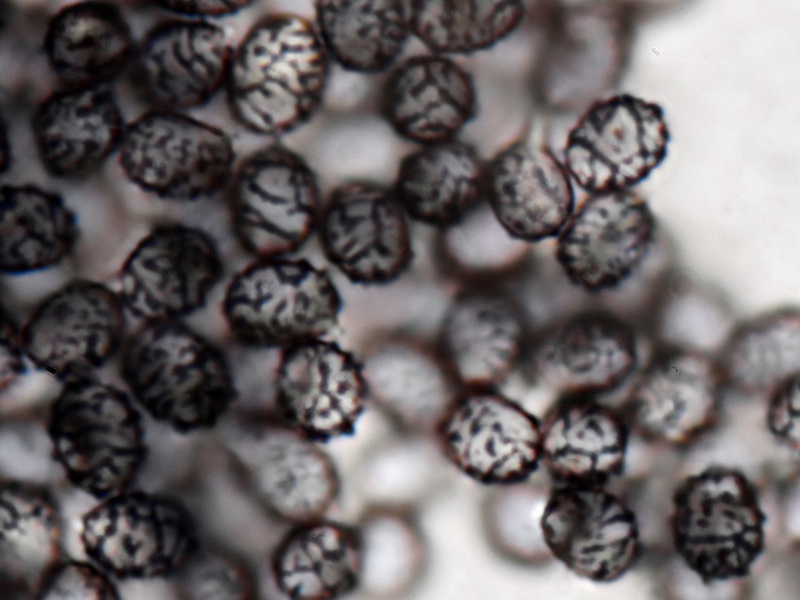

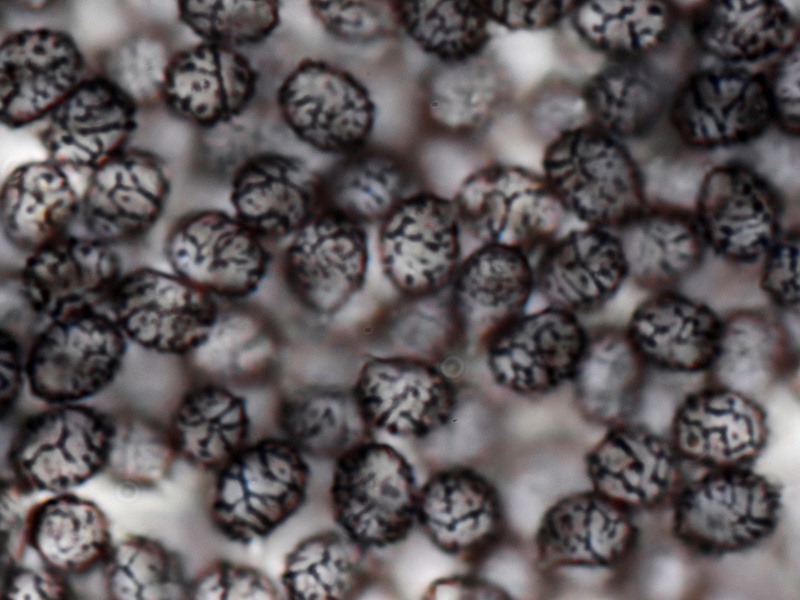

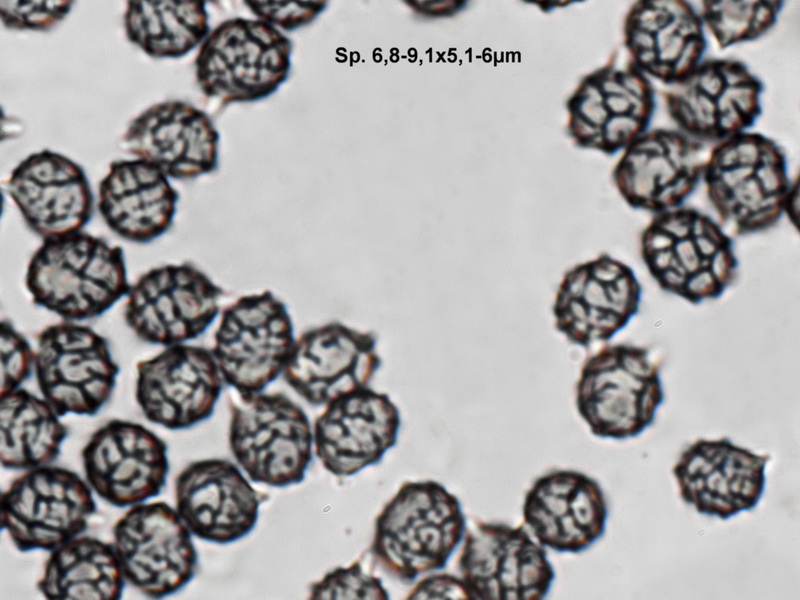

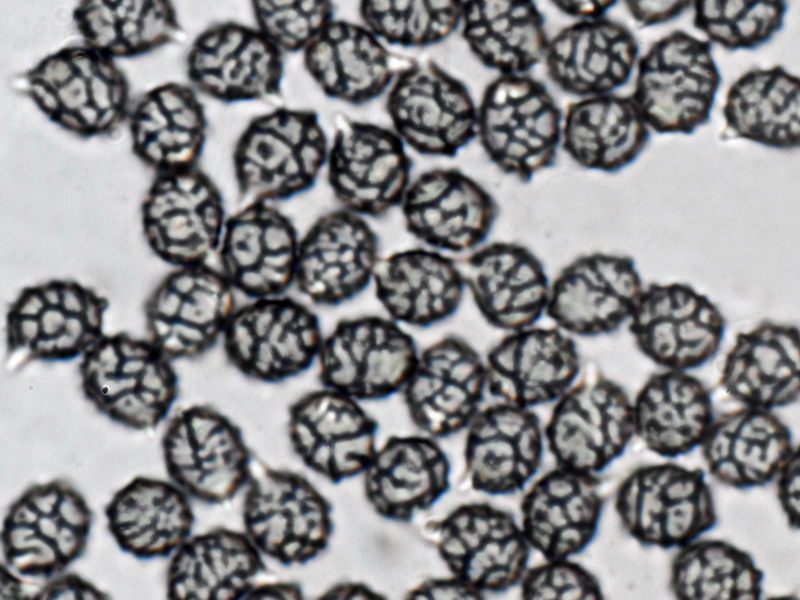

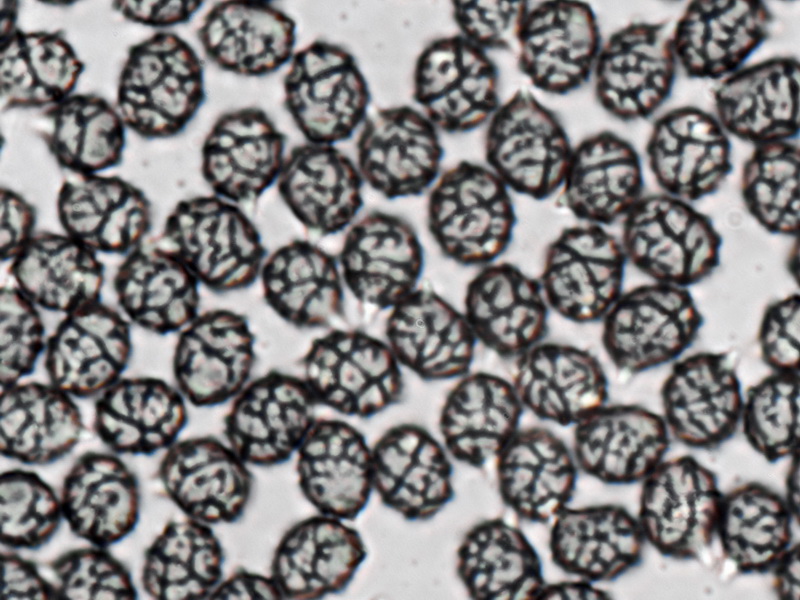

Vielleicht habe ich jetzt noch nicht viel neues geschwafelt, deshalb komme ich langsam zum eigentlichen Anliegen, nämlich hier ein paar wichtige Arten in Wort und Bild vorzustellen und vor allem auf deren unterschiedliche Sporenornamentation einzugehen. Wer genauer hinguckt und vergleicht (sofern er denn das Equipment dazu hat), der kann Unterschiede insofern feststellen, als das manche Arten durchgehend netzige, andere gratige, wieder andere scheinbar geflügelte oder zebra-artig gestreife oder punktierte bis stachelige Strukturen zeigen. Das kann besonders für das Anlegen von Stack-Fotos interessant sein, damit man eine Vorstellung vom wahren Aussehen bekommt (was sonst meistens nur als Zeichnung vorliegt).

Bevor ich jetzt dazu komme, noch ein paar Worte zu der Herstellung dieser Präparate. Das ist alles ganz einfach: Man lege einen Hut mit den Lamellen nach unten auf einen Objektträger, warte einen Tag (oder auch nur einen halben) und schon hat man eine ganze Lage feinsten weißen Staub. Der besteht aus Millionen von Sporen, die der Pilz in der Zwischenzeit abgeworfen hat. Das lässt man einfach so liegen und träufelt etwas Melzer drüber. Das Melzer als ein Iod färbt die Sporen binnen einer Millisekunde blau. Wer genau hinguckt, sieht, dass dabei nicht die Sporen selbst blau geworden sind, sondern vor allem die Oberflächenstruktur (=> Amyloidität). Dieser Effekt lässt sich wunderbar für die Herstellung von Präparaten ausnutzen, bei denen es darum geht festzustellen, wie genau die Struktur der Sporen aussieht.

Wenn sich so ein Präparat auf diese Weise nicht herstellen lässt, tauchen gewisse Probleme auf. Diese liegen vor allem darin, dass man beim Präparieren von Lamellenfragmenten auch die Milch mit unters Deckgläschen packt und somit alles voller Störfaktoren ist (Milchtropfen, en masse). Der Vorteil des Absporens liegt darin, dass man nur etwa 2-3 Sporen übereinander liegen hat und das Präparat daher nur wenige µm dick ist. Das erlaubt ein deutlich effizienteres Arbeiten mit deutlich besseren Ergebnissen.

Kommen wir zu den Bildern und fangen gleich bei der Untergattung Piperites an, welche die mit Abstand größe ist. Sie enthält sowohl graue, braune und unscheinbare Arten mit weißer, häufig auf grünender oder graugrünender Milch, als auch jene mit violetter und roter Milch (Untersektion Croceini auch gelb => L. chrysorrheus). Nicht in dieser Untergattung befinden sich die roten/rotbraunen Arten (z.B. L. rufus, L. decipiens, L. fulvissimus, L. helvus...) sowie auch die prominenten dunklen Arten (Stichwort Mohrenkopf).

Der eine oder andere wird sich beim Aufschlafen von "Die Großpilze Baden-Württembergs" sicher fragen: was erzählt der da von Untergattungen? Hier sind doch nur Sektionen erwähnt...Stimmt. Krieglsteiner geht hier nur von Sektionen aus, während Basso in ihrem Werk "Lactarius", erschienen in der Fungi Europaei-Reihe (Band 7, 1999) eine sehr ausführliche Aufteilung der Gattung betreibt, die aber auch die gleichen Sektionen aufführt wie die, die in GPBW Band 2 ebenfalls beschrieben werden.

Lactarius blennius, der Graugrüne Milchling ist ein Laubwaldbewohner mit überwiegend, so sagt es der Name ja schon, graugrünen Farben an Hut und Stiel. Auffällig sind hier die "Wasserflecken" auf dem Hut. Dieses Merkmal zusammen mit der Färbung kennzeichnet diesen Pilz bereits, ohne dass ein Mikro notwendig wäre. GPBW beschreibt noch 2 Variationen, eine mit überwiegend grünen Farbtönen (var. viridis) und eine mit stattlicherer Statur und schnell trocknendem Hut (var. fluens). Alles zusammenfassend sind die genannten Taxa nicht essbar, da ihre Milch sehr bitter / scharf ist (wie das bei fast 90% der weißmilchenden Arten der Fall ist). Der Graugrüne Milchling ist eine häufige und leicht kenntliche Art. Die Struktur der Sporenoberfläche ist als gebändert mit vereinzelten isolierten Graten und feinen punktförmigen Warzen zu beschreiben.

Lactarius quietus, der Eichenmilchling, ist gemeinhin bekannt als rötlichbrauner bis orangebrauner Eichenbegleiter, der irgendwie nach Wanzen "duftet". Er ist ein Vertreter der Untergattung Russularia. Auch seine Hutoberfläche ist bisweilen "wasserfleckig", muss aber nicht. Hier findet sich stattdessen bisweilen auch eine leichte Zonierung, d.h. kreisförmige Farbzonen sind erkennbar. Die Art kommt nahezu überall vor, sowohl auf sauren, als auch auf basenarmen und basenreichen Böden, aber stets mit der Eiche als Symbiosepartner. Die Sporenoberfläche kann hier als hauptsächlich gratig, verlängert gratig oder teils sehr unvollständig netzig bezeichnet werden, man achte ebenfalls auf isolierte Grate oder feine punktförmige Warzen zwischen den höheren Graten sowie auf jene Stellen, die frei sind von jeglicher abstehender Struktur (= Plage, sprich: Plasche).

Lactarius tabidus (= L. theiogalus in GPBW), der Flattrige Milchling, gehört zur Untergattung Rhysophylla und ist einer von den orangebräunlichen, eher hell gefärbten Arten mit vor allem im Alter deutlichen Runzeln auf der Hutoberfläche. An der Zweifarbigkeit selbiger (in der Hutmitte meist dunkel, sonst hell) lässt sich diese Art vergleichsweise gut erkennen (z.B. ist L. rufus deutlich kräftiger und viel dunkler rotbraun). Die Art wird als bei Birken vorkommend beschrieben (Basso 1999), oder auch in GPBW (2000) bei Picea abies und diversen Laubhölzern. Der hier vorliegende Fund stammt aus einem Mischwald vorwiegend mit Buchen. Die Sporenornamentation ist ähnlich der von L. quietus, weist aber deutlich mehr isolierte und nur kurz verlängerte Grate auf.

Lactarius torminosus, der Birkenmilchling (fälschlich auch als Birkenreizker bezeichnet) ist einer der prominentesten Vertreter der ganzen Gattung. Der speisetechnisch umstrittene Pilz wird vor allem in östlichen Ländern mittels spezieller Zubereitungsmethoden "entschärft". Seine weiße Milch ist nämlich außerordentlich ähm, würzig ^^. Wie der Name sagt, wächst der zur Untergattung Piperites gehörende Pilz nur unter Birken, und zusammen mit seinem struppigen Aussehen und der meist falb orangen Hutfarbe ist er leicht kenntlich. Man vergleiche aber auch andere Milchlinge mit fransigen Huträndern, so z.B. L. pubescens, L. spinosulus und L. torminosulus. Die Sporenornamentation ist hier als unvollständig netzig-gratig mit vielen isolierten Graten / Warzen zu bezeichnen.

Schließlich stelle ich als letztes noch Lactarius turpis, den Tannenmilchling, oder den "Mordsschwamm" (früherer botanischer Name war "necator", der "Töter") vor. Der ist auch mordsmäßig scharf, aber sonst tut der einem nix. Vorausgesetzt, man ist lieb zu ihm. War ich nicht, ich hab ihn mit 20%KOH beträufelt, und da ärgerte er sich und lief direkt tief weinrot an. Für den Piperites aus der eigens für ihn aufgestellten Sektion "Atroviridi" (lat. für schwarzgrün) ist dies aber nur eine Spielerei, denn die Art ist anhand ihres Habitats (in Nadelwäldern bei Fichte) sowie an der schwarzgrünen Färbung von Hut und Stiel gut erkennbar. Die Sporenoberflächenstruktur ist deutlich stärker netzig als bei allen anderen bisher vorgestellten Arten, zeigt aber auch einzelne "Bruchstücke" von Graten und verlängerten Warzen.

Ich hoffe, ihr seid zu dieser späten Abendvorstellung noch wach genug, um jetzt im Anschluss Fragen zu stellen. Alle vorgestellten Arten sind allgemein als ungenießbar zu bezeichnen und gehören nicht in den Korb. Vereinzelte Reporte über die Genießbarkeitsmachung sind mit Vorsicht zu betrachten. Sicherlich kann man sich aber bei Exkursionen den Spaß erlauben, Pilz-Einsteiger dazu zu bewegen, die gezeigten Lactarien mit der Zunge zu berühren

lg björn

![]() soviel Arbeit kann man sich nicht antun, aber ich greife nach den Sternen seitdem ich mit neuer, aber auch schwerer Ausrüstung ins Feld rücke und nun nahezu alles ablichten kann, was nicht bei 3 aufm Pilz ist...und selbst die kriege ich noch:

soviel Arbeit kann man sich nicht antun, aber ich greife nach den Sternen seitdem ich mit neuer, aber auch schwerer Ausrüstung ins Feld rücke und nun nahezu alles ablichten kann, was nicht bei 3 aufm Pilz ist...und selbst die kriege ich noch:![]()

![]()