Nach dem Scharfblättrigen Schwärztäubling (Russula acrifolia) und dem Kohlen-Täubling oder Lachsblättrigem Schwärztäubling (Russula anthracina) im Beitrag http://www.pilzforum.eu/board/showthread.php?tid=24906 hier drei weitere Vertreter dieser Gruppe

Ein weit verbreiteter und bekannter Schwärztäubling, mit mildem bis leicht scharfem Geschmack, dessen Fleisch bei Verletzung zunächst rosarötlich und dann schwarz anläuft

Dickblättriger Schwärztäubling (Russula nigricans)

Die gleiche Fleischverfärbung jedoch scharfen Geschmack und viel dichter stehende Lamellen besitzt der nächste Vertreter

Dichtblättriger Schwärztäubling (Russula densifolia)

Der nächste Pilz lief innerhalb von 10 Min. schwarz an, ohne vorher zu röten. Sein Geschmack war absolut mild. Widersprüchliche Angaben in der Literatur lassen noch Restzweifel an der Bestimmung.

Rauchbrauner Schwärztäubling (Russula cf adusta)

Auch den gemeinen Stinktäubling (Russula foetens) hatte ich bereits gezeigt und auf Verwechselungsmöglichkeiten hingewiesen http://www.pilzforum.eu/board/showthread.php?tid=25011

Eine der ähnlichen Arten, jedoch mit intensivem Bittermadelgeruch ist der

Mandeltäubling (Russula grata) oft noch laurocerasi

Einen ähnlichen jedoch schwächeren Geruch und braungefleckte Lamellenschneiden besitzt der

Morsetäubling (Russula illota)

Weiße Lamellen, sehr scharfer Geschmack und vorkommen im Nadelwald kennzeichnen die folgende Art

Kirschroter Speitäubling (Russula emetica var. emetica)

Eine Laubwaldart auf eher basischen Böden, mit hellen Lamellen und ebenfalls scharfem Geschmack ist dem Buchen-Speitäubling sehr ähnlich

Gilbender oder gelbfleckender Täubling (Russula luteotacta)

Bei Verletzung oder im Alter läuf dieser jedoch intensiv gelb an, was ihn in diesem Zustand fast unverwechselbar macht

Ein weiterer scharfer Täubling mit hellen Lamellen ist eventuell mit ausgeblassten Exemplaren des Sonnen-Täublings (Russula solaris) zu verwechseln. Dessen Lamellen werden jedoch im Alter hell ockergelb und er ist normalerweise intensiver gefärbt.

Blassgelber Täubling (Russula raoultii)

Ein Beispiel für die verwirrende Farbenvielfalt, ebenfalls mit sehr scharfem Geschmack, aber einem einprägsamen, fruchtigen Geruch, liefert der

Stachelbeertäubling (Russula queletii)

Hier blassere Exemplare mit immer noch intensiv rotvioletten Stielen

Der schoss den Vogel ab und wurde zur Sicherheit mikroskopiert, obwohl der fruchtige Geruch in die richtige Richtung wies

Ein Täubling mit ähnlich verwirrender Farbenpracht mit meist violettlich gefärbten Stielen und mildem Geschmack kann eine Größe von mehr als 20 cm erreichen

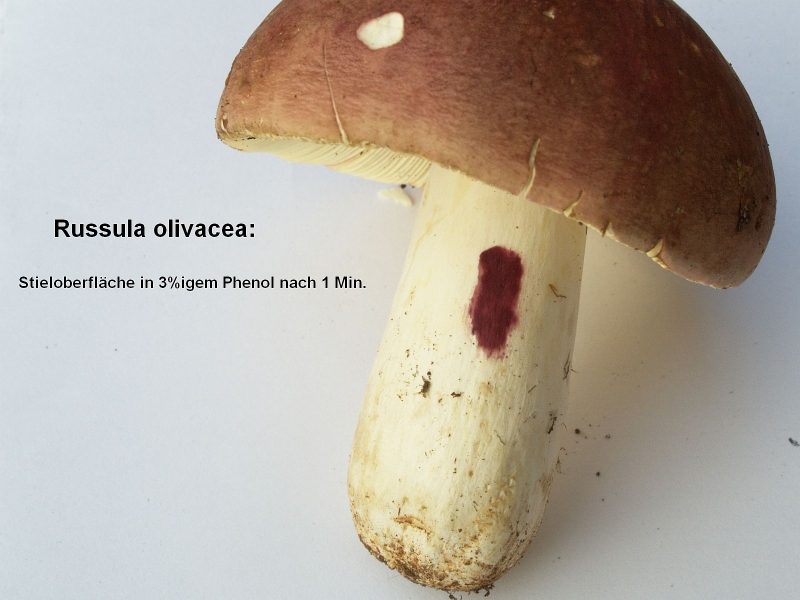

Rotstieliger Leder-Täubling (Russula olivacea)

Mit Phenol färbt sich sein Stiel violettrot

Zum Abschluss ein weiterer milder Täubling, der meist bei Birke und Buche vorkommt und den ich im Fichtenwald makroskopisch nicht erkannte, obwohl ich ihn schon oft gesehen habe. Sein Hut ist meist etwas runzlig, seine Lamellen bei Reife ocker gefärbt und sein jung roter Hut wird bald orangerot. Im Hutzentrum könne die Rottöne zu ocker ausblassen. Hätte ich frühzeitig auf die teilweise rötlichen Lamellenschneiden geachtet, wäre mir eine halbe Stunde am Mikroskop erspart geblieben.

Ziegelroter Täubling (Russula velenovskii)

Hier noch in typischer Erscheinungsform bei Birke

LG Karl