Hallo,

vor ein paar Tagen hat Sven mir eine Probe des berüchtigten dungpilzschwangeren Konikdungs zugesendet. Darauf befindlich sollte zunächst mal Delitschia intonsa sein, die Sven hier auch schon vorgestellt hatte. Ich habe mir dann aber noch erlaubt, die übrigen Pilzchen sowie auch einen Nachzügler genauer zu betrachten. Das folgende ist dabei herausgekommen:

Delitschia intonsa Luck-Allen 1975, Delitschia didyma Auersw. 1866, Coprotus sexdecimsporus (P. Crouan & H. Crouan) Kimbr. & Korf 1967, Coniochaeta scatigena (Berk. & Broome) Cain 1934, Sporormiella megalospora (Auersw.) S.I. Ahmed & Cain 1972 und Podospora communis (Speg.) Niessl 1883.

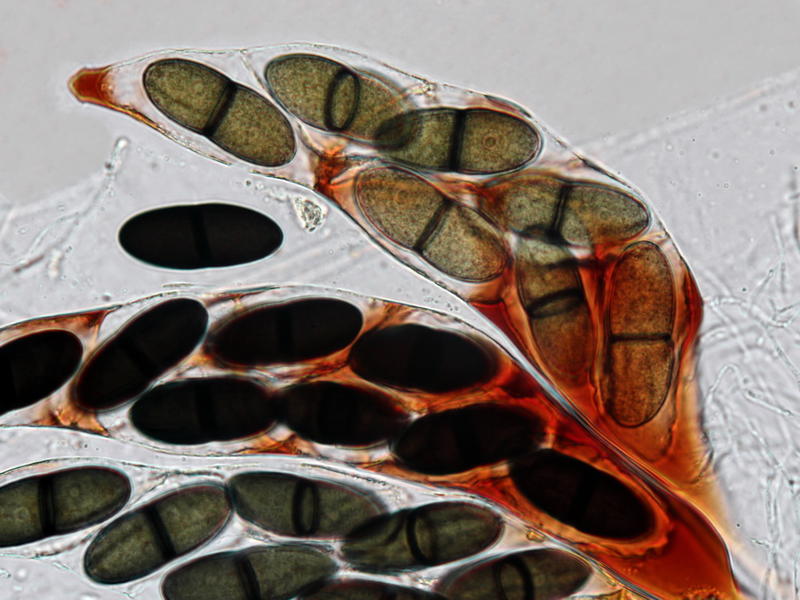

Delitschia intonsa wurde ja schon von diesem Fundort vorgestellt, dennoch gehe ich kurz auf ein paar morphologische Details ein. Auf der Substratoberfläche ist das Pseudoperithezium gerade mal durch die weißfransige Mündung erkennbar, erst nach dem "Ausgraben" sieht man dann eine unterhalb der Mündung liegende dunkle "Kugel". Genau wie bei Delitschia griffithii hat auch diese Art eine eigenwillige Ascus-Apikalstruktur, die auf einigen Bildern auch gut erkennbar ist. Ansonsten gelten die üblichen Delitschia-Merkmale: bei Reife dunkelbraune bis schwarzbraune, zweizellige Sporen mit nicht über die Septierung fortlaufender Keimspalte.

Delitschia didyma wurde von mir schon bei Kleve wie auch bei Kerpen auf Hasendung / Kaninchendung nachgewiesen und hat eine charakteristische Sporenform. Zusammen mit allen anderen Delitschia-Arten, von denen etwa 85% coprophil und 15% lignicol sind, gehört auch diese zu den Delitschiaceae, einer eher kleinen Familie mit Delitschia, Semidelitschia und Ohleriella (Hyde et al. 2013).

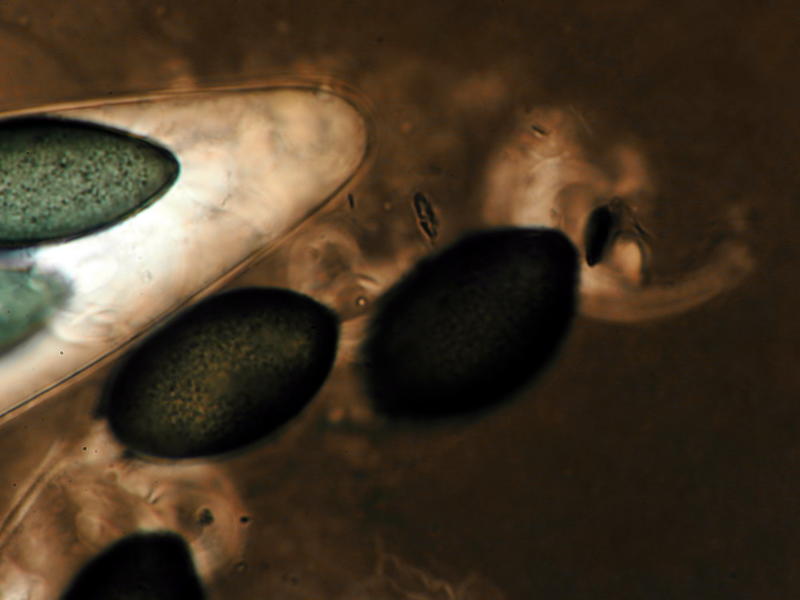

Typisch ist auch die folgende Art, Coniochaeta scatigena. Bei der Sordariomycetes-Gattung handelt es sich um Dung- und Holzbewohner mit dunklen Sporen, die mehr oder weniger deutlich seitlich abgeflacht und daher besonders bei dieser Art wie Münzen aussehen (sofern sie halbschräg im Ascus liegen, sieht man das auch gut). Coniochaeta, da steckt der Wortteil "chaeta" drin = haarig, mit Seten besetzt, ist makroskopisch durchaus schon anhand der stacheligen Perithezien ansprechbar. Die Perithezien selber sind kugelig, im Gegensatz zu den konischen oder pyramidalen Pseudoperithezien von Trichodelitschia (makroskopische Ähnlichkeit aufgrund ebenfalls vorhandener Seten).

Aufgrund der Form der Sporen werden selbige mit 3 Maßen angegeben, nämlich Länge, Breite, Höhe. Das wäre hier z.B. : 17-20x12,5-14,5x7-9 µm.

Podospora communis, einer der vielen Arten der Gattung Podospora (sozusagen Pedizell-Dungkugelpilz), fällt makroskopisch nicht besonders auf, Form und Farbe gleichen denen vieler anderer Podospora-Arten. Mikroskopisch aber gibt es eindeutige Erkennungsmerkmale: Die Sporen haben nicht nur eine deutliche Pedizelle, sondern auch daran befindlich noch medusenartige Schleimanhängsel. Derer mag man 4 zählen, sie sind aber nicht immer klar sichtbar. Ich habe sie daher in INK (=Tusche) behandelt. Leider verkleben die Sporen häufig mit umliegenden Fragmenten oder die Anhängsel sind nicht mehr vorhanden (sie verschwinden nach einiger Zeit bzw. färben sich in INK).

Für das Foto habe ich 3 Pilzchen aufgestellt und eines davorgelegt, damit man auch die Unterseite sehen kann (Seitenhieb an alle, die ihre Lamellenpilzchen mit Pinzettchen hinstellen...ihr Grobmotoriker).

Dann gab es noch diese Sporormiella: S. megalospora, unverkennbar an den riesigen Sporen mit schräger Keimspaltung und delitschia-artige Fruchtkörper (ich dachte, ich könnte jetzt eine 3. Delitschia an Land ziehen, aber das war dann wohl nix).

Und schließlich auch noch eine kleine, 0,1-0,15mm große Coprotus, die vorgestern erst erschienen ist und heute schon ein reifes Exemplar zeigte: C. sexdecimsporus. Makroskopisch kaum auffällige, weißliche bis cremefarbene, kugelige Fruchtkörper mit etwas herausragenden Sporenschläuchen. Diese enthalten genau 16 Sporen (sexdecim = 16).

Das wars mal wieder, der nächste Bericht befasst sich mit den Pilzen aus dem Bergischen Land: Revival Teil 2.

Seid schonmal gespannt. Byebye