Hallo ihr Lieben,

wie ihr ja schon am Rande mitbekommen habt, beschäftige ich mich auch mit Flechten. Da man nicht alles bis zur Erschöpfung ausleben kann, Flechten allerdings sehr gute Zeigerorganismen sind und ich ab und an freiberuflich kartiere, habe ich mich ein bisschen in die Rindenflechten eingearbeitet. Alles was man sich genauer anguckt, in Ruhe mit nach Hause nimmt und mit der Literatur versucht nachzuvollziehen prägt sich sowieso besser ein.

Also habe ich in 2012 und 2013 mir das Lindenrondell an unserer Uni vorgenommen und bin dort akribisch um jede Linde geschlichen und habe mir die Flechten angeguckt, neue eingesackt und diese mit der Literatur bestimmt.

Wie ihr ja alle wisst, sind Flechten eine Symbiose aus Algen und Pilzen, weshalb sie auch, zumindest peripher, in dieses Forum gehören. Sie können gut als Zeigerorganismen verwendet werden, da eine Reihe von ihnen ziemlich empfindlich auf das Vorhandensein von Luftschadstoffen reagieren. So kann man, aufgrund des Fehlens oder des überdurchschnittlichen Vorhandenseins einer Flechte auf die Luftqualität des Ortes schließen.

Es gibt eine Reihe an Rindenflechten, die recht gut ansprechbar sind. Aber auch hier ist bald eine Grenze erreicht, wo es ohne Chemie oder Mikroskopie nicht weitergeht.

Ich würde euch in diesem Beitrag gerne ein paar dieser Rindenflechten vorstellen, damit ihr vielleicht eure Flechten in Zukunft ansprechen könnt.

Die meisten hier vorgestellten Arten stammen von frei stehenden Bäumen der Winter-Linde (Tilia cordata). Bayreuth hat eigentlich recht gute Luft, das seht ihr zum Beispiel daran, dass sogar Usneen bei uns vorkommen. Diese sind zwar oft etwas kümmerlich ausgebildet (die Bedingungen sind eben nicht optimal), aber es reicht trotzdem aus. Wenn man Flechten suchen will, muss man eigentlich gar nicht weit gehen, der nächste Baum reicht. Und dort einfach mal in Ruhe die Arten angucken. Man sollte sich Flechten immer im trockenen Zustand angucken, sobald sie feucht sind verändern sie so stark ihre Farbe, dass sie untypisch aussehen und das Ansprechen sehr erschwert werden kann. Linde zählt übrigens zu den Bäumen die von Natur aus eine mäßig saure Borke haben.

Nur kurz zu den Begriffen die ich anwenden werde:

Thallus: Das Lager der Flechte

Apothecien: Die Fruchtkörper, hier meist Scheibenförmig

Sorale: für die vegetative Vermehrung, meist mehlige Aufbrüche des Lagers (Adjektiv: sorediös)

Isidien: auch fürd ie vegetative Vermehrung. Meist stift- oder korallenförmige auf den Lagern

Wuchsweisen: Strauchflechte, Krustenflechte, Blattflechte

Rhizinen: wurzelartige zur Anheftung dienende, meist fädliche Anhängsel (auf der Thallusunterseite)

Epiphytische Flechten auf Rinde:

Lindenrondell an der Uni

Flechtengemeinschaft auf Linde

Bryoria fuscescens

Es handelt sich hierbei um eine braune Strauchflechte, welche keinen weißen Zentralstrang in der Mitte der Äste ausbildet (dieser wäre ein typisches Merkmal für die Gattung Usnea). Die Art bevorzugt saure Borke (auch sekundär durch Schadstoffe angesäuert ist i.O.).

Buellia punctata

Es handelt sich hierbei um eine sehr häufige Krustenflechten, welche allerdings einen schwer zu unterscheidenen Doppelgänger hat. Die schwarzen Apothecien haben einen schwarzen Eigenrand, der Thallus ist grau.

Sie kann am ehesten mit Lecidella eleaochroma verwechselt werden, diese hat allerdings durchsichtige Sporen. Ein Blick ins Mikro verschafft hier also Klarheit.

Evernia prunastri

Dies ist ebenfalls eine sehr häufige Flechte. Sie bildet ein strauchförmiges Lager aus und unterscheidet sich von den ähnlichen Ramalina-Arten (s.u.) durch die unterschiedliche Fräbung der Thallus Ober- und Unterseite. Hier oben mintgrün und unten weißlich. Die Rinde reagiert mit KOH gelb.

Hypocenomyces scalaris

Eigentlich auch keine seltene Flechte, die aufgrund ihrer Wuchsform gerne übersehen wird. Das Lager besteht aus vielen kleinen muschelförmig übereinander stehenden Schüppchen. Die Ränder sind sorediös.

Hypogymnia physodes

Diese aus der Gattung der Blasenflechten stammende Flechte hat, wie der Name sagt, einen aufgeblasenen hohlen Thallus. Diese Art hat typischerweise Bortensorale. Die Verwechslungsart, siehe darunter, bildet eine andere Form von Soralen aus.

Die Unterseite ist braun glänzend.

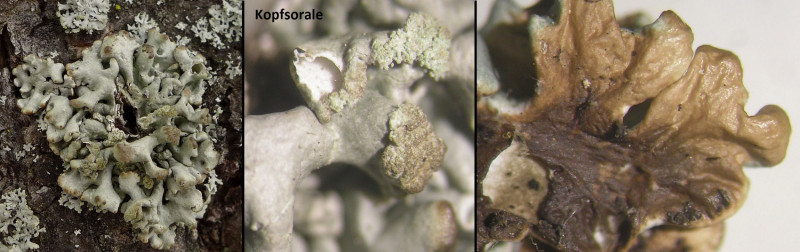

Die ähnliche Hypogymnia tubulosa hat ebenfalls den für die Gattung typischen hohlen Thallus, aber sie bildet deutliche Kopfsorale aus.

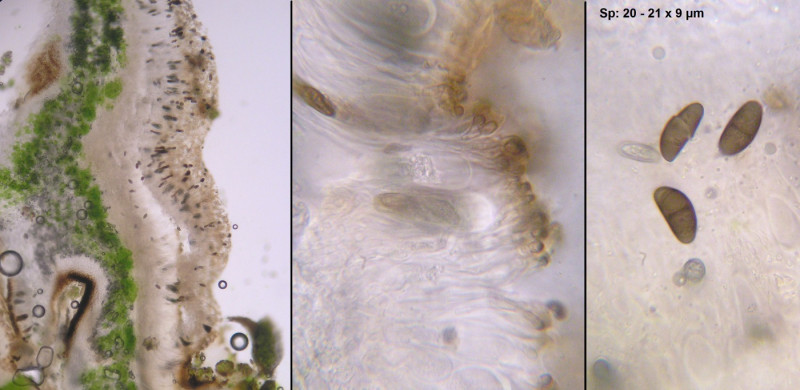

Die Gattung Lecanora ist sehr stark vertreten unter den Flechten, aber auch sehr schwer zu bestimmen.

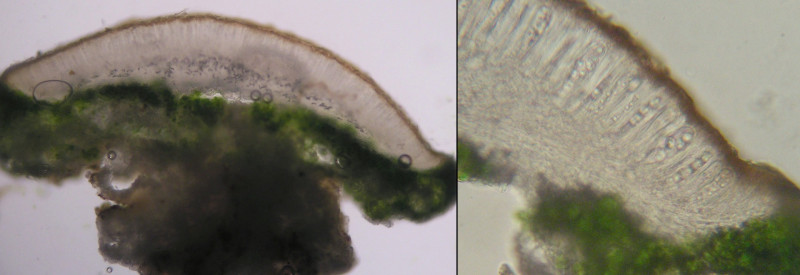

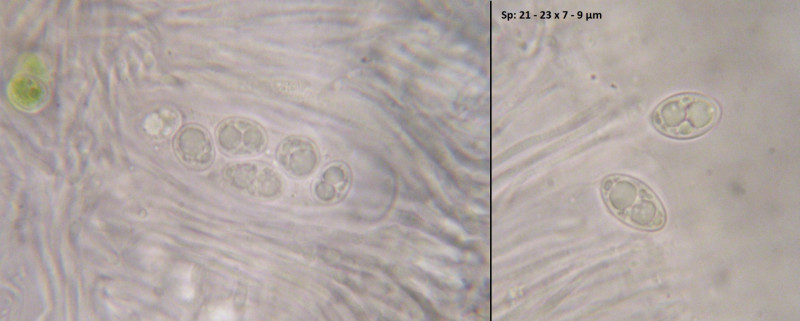

Lecanora chlarotera: Das Lager ist warzig runzelig, Apothecienrand wulstig.

Epihymenium hellbraun, durch Zugabe von KOH löslich (die äußere Schicht, die man auf dem Bild sieht)

Sporen einzellig und hyalin.

Parmelia acetabulum: Gut kenntlich durch ihre dunkelgrüne düstere Färbung. Eigentlich unverwechslbar. Thallusunterseite braun mit einfachen schwarzen Rhizinen.

Parmelia caperata: mintfarbene Blattflechte mit großen Lappen. Unterseite stark runzelig. Es gibt ähnliche Arten. Diese ist aber gut kenntlich durch das fehlen von Pseudocephellen (wie die aussehen, siehe Parmelia sulcata).

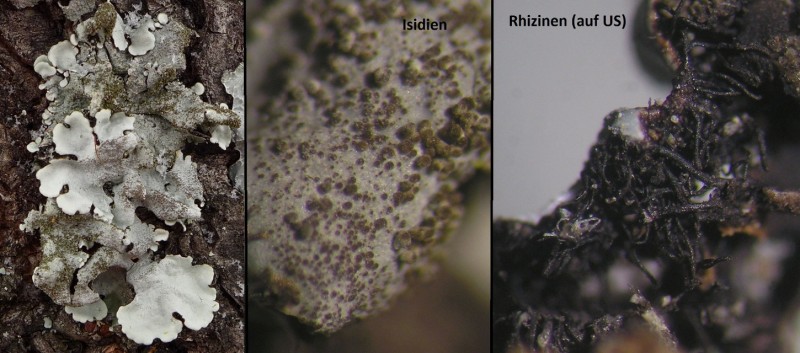

Parmelia exasperatula: Lager dicht mit keulig bis spatelförmigen Isidien besetzt, welche hohl sind. Unterseite des Thallus glänzend und hellgrau. Durch diese Merkmale gut kenntlich.

Parmelia saxatilis: Korallenförmig Isidien und eine schwarze Unterseite, die am Rand hellbraun ist. Ansonsten wie bei vielen Parmelien ein grauer Thallus.

Parmelia sulcata: Wohl eine der häufigsten Blattflechten auf Borke. Typisch sind die eckigen Lappenenden und die weißen linienartigen Aufbrüche, die Pseudocephellen genannt werden.

Parmelia tiliacea: Eine recht eindeutige Flechte, die sehr hell ist. Ähnliche Art: P. pastillifera, welche knopfförmige Isidien hat.

Phaeophyscia orbicularis: Auch dass ist eine sehr häufige Blattflechte, die aber auch auf Stein gefunden werden kann. Apothecien werden eher selten ausgebildet. Sie fällt durch die schwarze Färbung und die sorediösen Aufbrüche des Lagers auf.

Paraphysen mit bräunlichen Pigmenten.

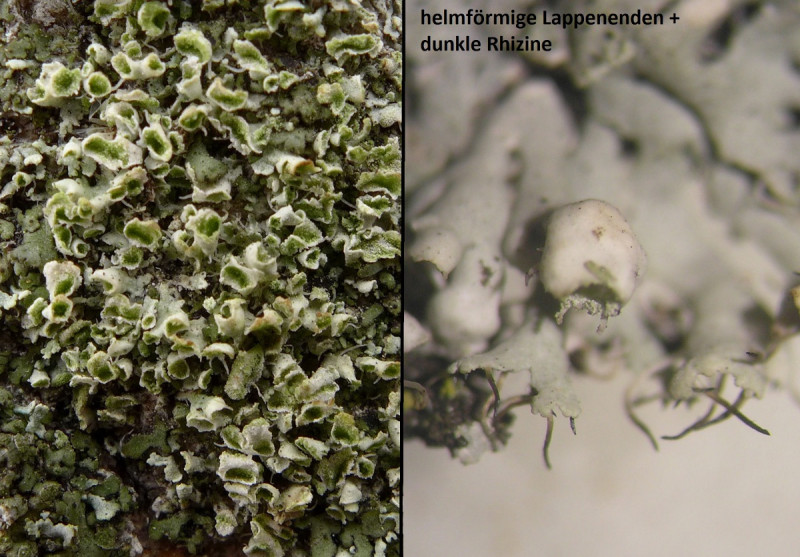

Physcia adscendens: Häufige Art, die sehr leicht verwechselt werden kann. Die beiden Arten kann man nur im erwachsenen Stadium gut trennen. Flechte mit helmförmigen Soralen. Verwechslungsart: Ph. tenella: Bortensorale

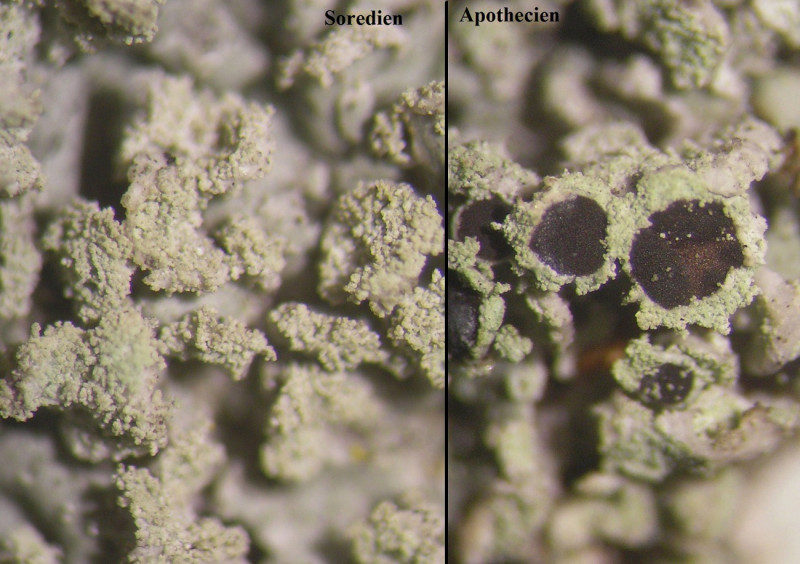

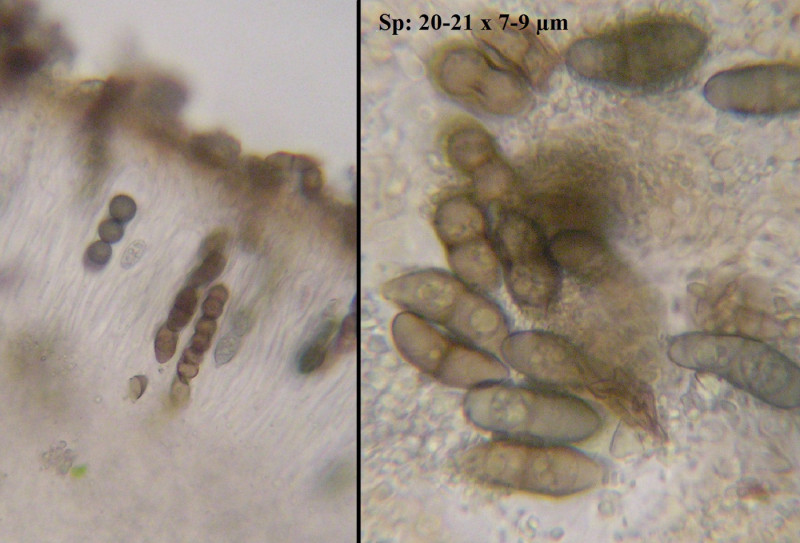

Physcia tenella: Links asexuelles Stadium, rechts sexuells Stadium (mit Apothecien)

Links asexuelles Stadium (Soredien), rechts sexuells Stadium (mit Apothecien)

Sporen braun-grau.

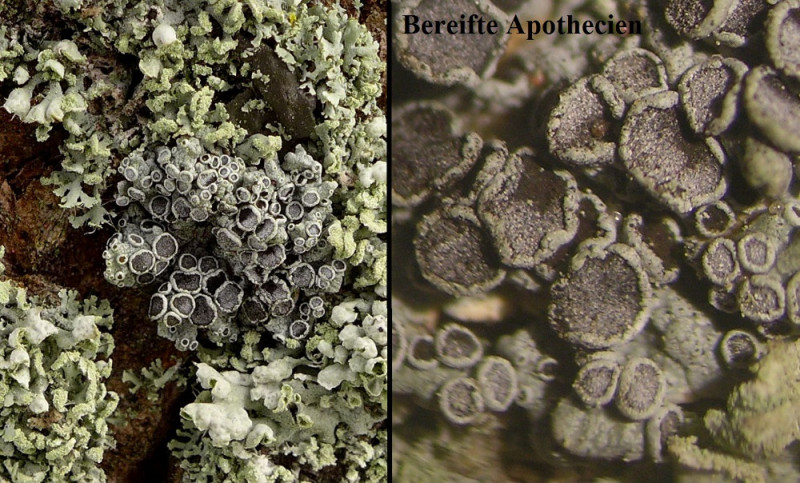

[/b]Physcia aipolia: Wieder eine Art, die leicht mit einer anderen (Ph. stellaris) verwechselt werden kann. Diese Art hier zeichnet bereifte Apothecienscheiben, welche Ph. stellaris nicht hat. Außerdem reagiert das Lager mit KOH quietsch gelb.

Sporen braun und zweizellig

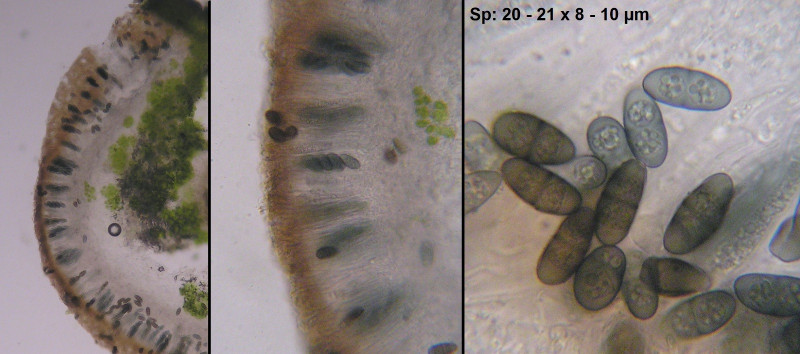

[b]Physcia stellaris: keine bereiften Apothecienscheiben, Lager mit KOH keine Reaktion (im Bild hier sind durch die Feuchtigkeit nur die Algen hervorgetreten).

Sporen 20 - 21 x 8 - 10 µm.

Platismatia glauca: Rand der Blattflechte ist wellig, die Unterseite stark glänzend.

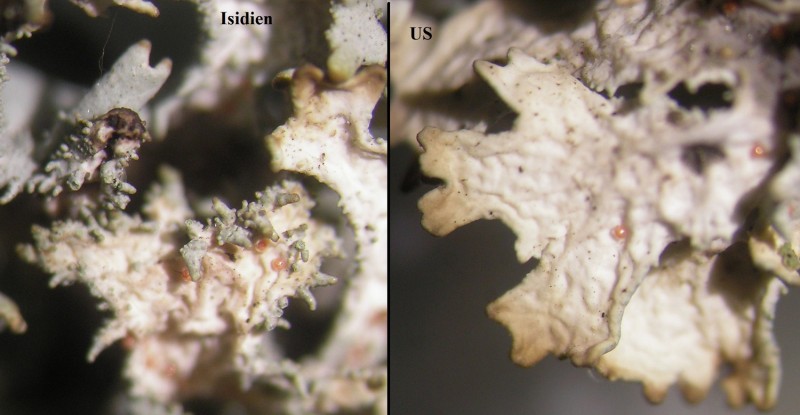

Pseudoevernia furfuracea: Strauchflechte die mit zahlreichen Isidien besetzt ist.

Unterseite des Thallus weiß

Ramalina farinacea: Die Gattung zeichnet sich durch die gleich gefärbte Thallus Ober und Unterseite aus (beides mintgrün). Es handelt sich hierbei um die häufigste Art der Gattung. Die Sorale befinden sich an den Lappenenden. Fund stammt auch nicht von Linde sondern Esche ausm Botanischen Garten.

Ramalina fastigata: Eine sehr seltene Ramalina Art, die wegen ihrer geringen Toxitoleranz gefährdet ist. Typisch sind die großen Apothecien und dass weder Soredien noch Isidien ausgebildet werden. Der Fund ist ausnahmsweis von zu Hause, jaja, die gute Luft der Küste

Strangospora pinicola: Eine leicht zu übersehene Krustenflechte, deren Apothecien auffallend rotbraun und rundlich sind.

Mikroskopisch ist die Art durch ihre sackförmigen Asci mit zig runten hyalinen Sporen sehr leicht kenntlich.

Usnea filipendula: Von den Bartflechten die häufigste. Arten der Gattung sind auf saubere Luft angewiesen. Die meisten kommen deswegen auch in Wäldern abseits der Städte vor. Wie für die Gattung typisch, befindet sich in der Mitte der Äste ein weißer Zentralstrang.

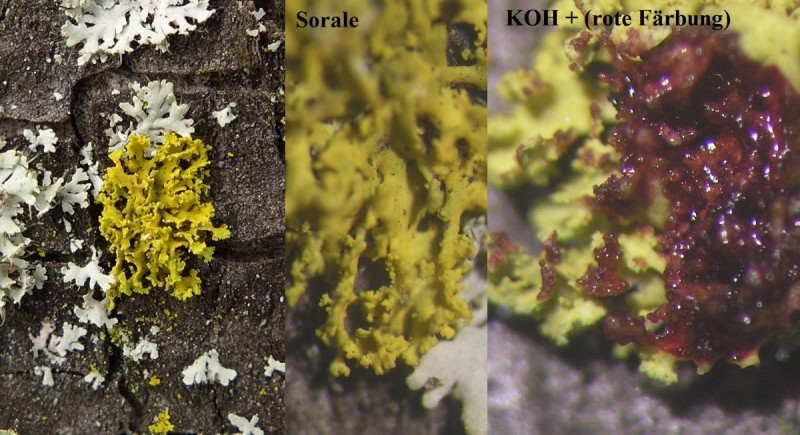

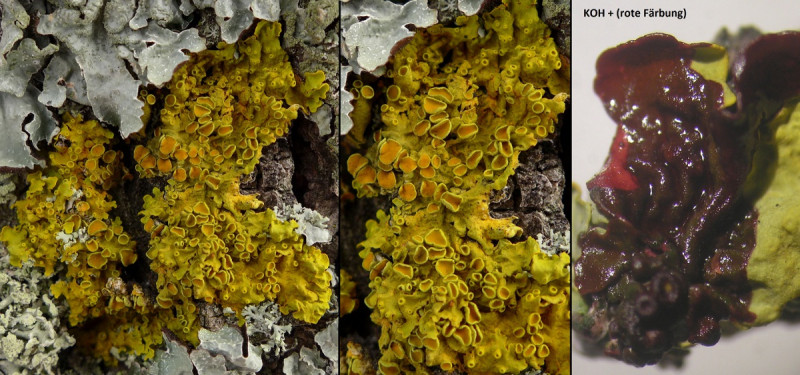

Xanthoria candelaria: Die Gattung Xanthoria ist leicht kenntlich durch ihre blutrote Färbung, wenn sie mit KOH in Kontakt kommt. Es ist eine schmallappige Flechte, die ein feinstrauchiges Lager aufweist.

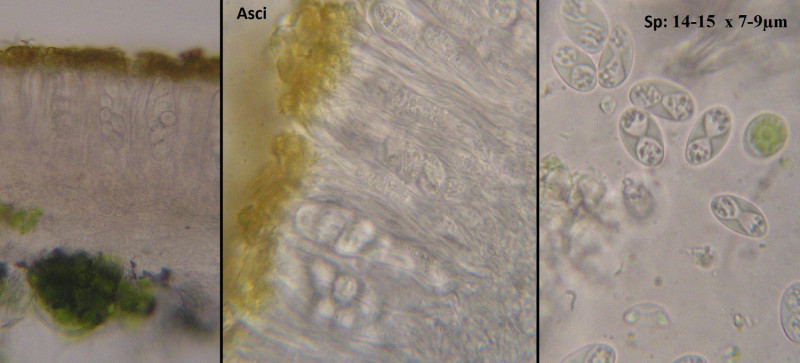

Xanthoria parietina: Die häufigsten Flechte, ein Ubiquist, kommt überall vor; Lager reagiert mit KOH blutrot.

Die Sporen sind hyalin

Uah, ich muss mir selber nochmal antworten, ich kann keine Bilder mehr hochladen

Bis gleich

Jule[hr]

Noch kurz den Rest, wobei kurz ansichtsache ist, der Beitrag hat eindeutig zu lange gedauert.

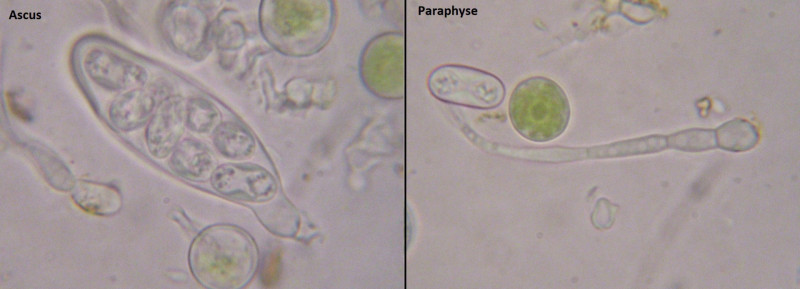

Xanthoria polycarpa: Eine Xanthoria, die fast nur aus Apothecien besteht. Meist werden nur kleine Lager ausgebildet. Die Gattung reagiert mit KOH blutrot.

Sporen

Die Asci sind sackförmig, die Paraphysen erinnern an den Schwanz einer Ringelnatter

Aber, es wäre ja verwundernswert, wenn es nicht auf Parasiten auf den Flechten gibt. Es gibt vier Arten, die auf Rindenflechten recht häufig zu finden sind, man muss sie nur kennen und drauf achten.

Illosporiopsis christiansenii: Ein sehr auffälliger Pilz auf einer Flechte, welcher vor allem auf der Gattung Physcia und Parmelia vorkommt. Er bildet quietschpinke Polster an lebenden Thalli.

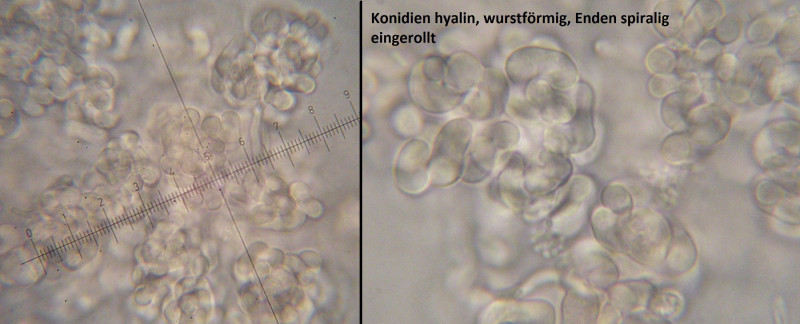

Konidien sind hyalin, wurstförmig und am Ende spiralig eingerollt.

Marchandiomyces aurantiacus: Parasitiert tote Lager von Flechten, hier Physcia tenella. Es gibt in der Gattung noch zwei weitere ähnliche Arten.

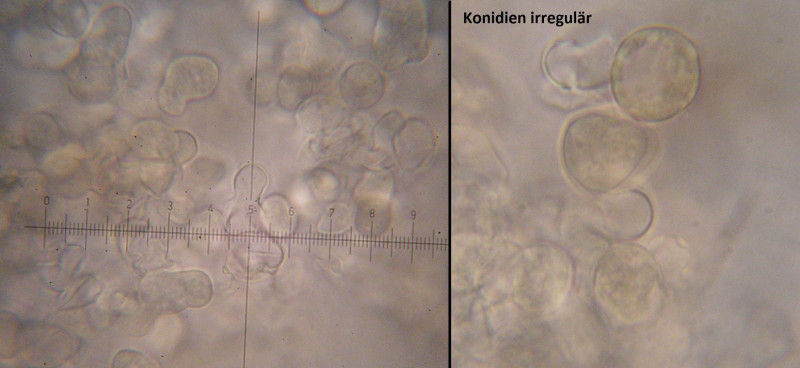

Konidien rundlich, 1bis 3 zellig.

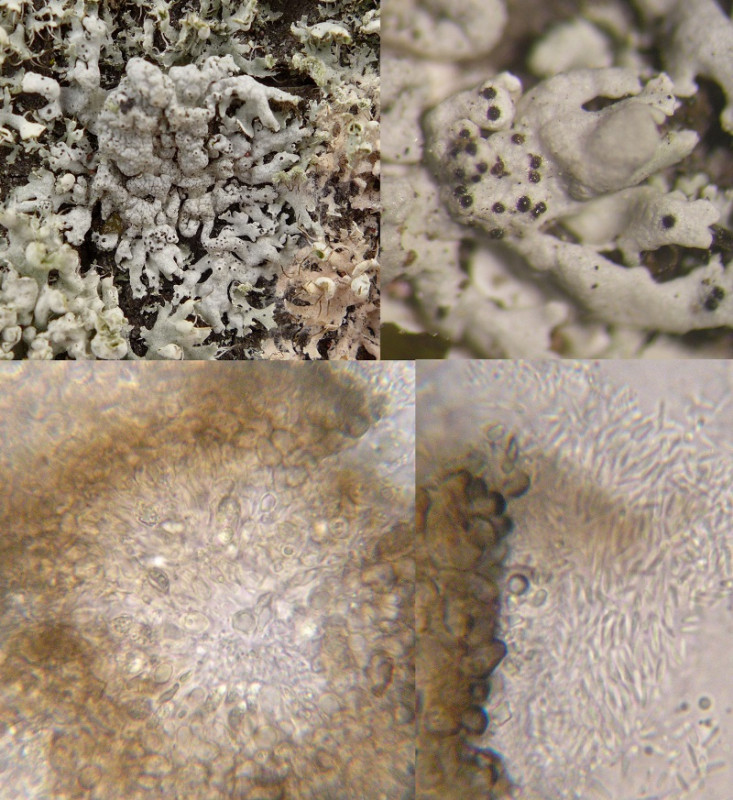

Vouauxiella lichenicola: Hatte ich ja im Forum angefragt, ist im Grunde auf allen Gattungen von Flechten recht häufig. Es sind kleine schwarze runde Fruchtkörper auf dem Lager, in welchen sehr kleine Konidien gebildet werden.

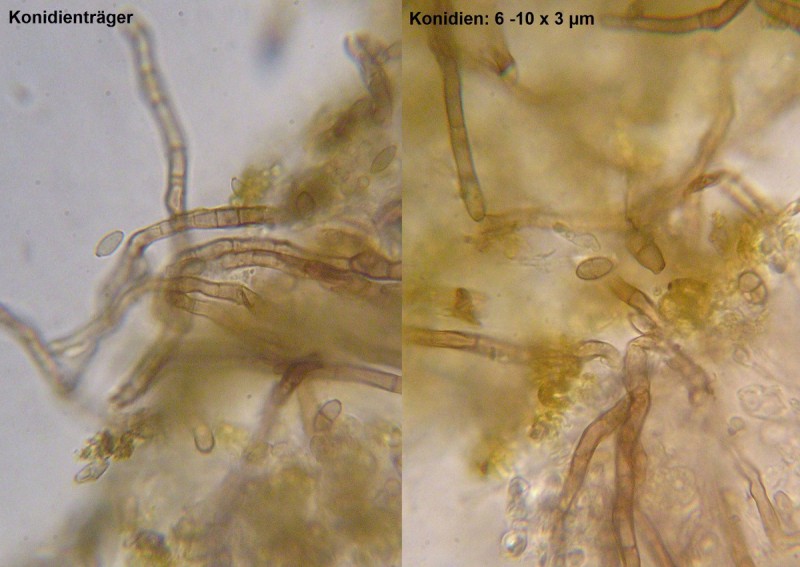

Xanthoriicola physciae: Ein Flechtenparasit der auf der Gewöhnlichen Gelbflechte recht häufig gefunden werden kann.

Es handelt sich hierbei um einen Imperfekten Pilz, der auf der Apothecienscheibe der Flechte dunkelbraune Konidienträger mit kleinen, bis einfach septierten Konidien ausbildet.

So, ächz, nun brauch ich Urlaub davon

Ich hoffe der Beitrag regt euch an mal intensiver auf die Flechten an Rinde/Borke zu achten.

Liebe Grüße Julia